La particularité du film Alpha, c’est qu’il nous permet enfin de répondre à une question qu’on aurait dû se poser depuis longtemps : Julia Ducournau n’est-elle pas l’une des réalisatrices les plus surestimées de notre époque ? Je vais être un peu salé, mais après son premier film Grave, sympathique mais loin d’être une révolution, et la grosse arnaque qu’a été sa Palme d’Or Titane, on pouvait légitimement se demander si la presse et le public ne s’étaient pas emballés un peu trop vite. Et la réponse nous est donnée avec son dernier film Alpha : non seulement la réponse est oui, mais surtout Ducournau est tombée dans cette espèce d’intellectualisation cinématographique, digne des pires auteurs du cinéma français.

La particularité du film Alpha, c’est qu’il nous permet enfin de répondre à une question qu’on aurait dû se poser depuis longtemps : Julia Ducournau n’est-elle pas l’une des réalisatrices les plus surestimées de notre époque ? Je vais être un peu salé, mais après son premier film Grave, sympathique mais loin d’être une révolution, et la grosse arnaque qu’a été sa Palme d’Or Titane, on pouvait légitimement se demander si la presse et le public ne s’étaient pas emballés un peu trop vite. Et la réponse nous est donnée avec son dernier film Alpha : non seulement la réponse est oui, mais surtout Ducournau est tombée dans cette espèce d’intellectualisation cinématographique, digne des pires auteurs du cinéma français.

L’histoire se situe dans les années 80, alors que le monde doit faire face à une nouvelle maladie transformant les gens en statues de marbre. La jeune Alpha (oui, c’est son prénom), 13 ans, revient chez elle avec un tatouage sauvage sur le bras, provoquant la panique dans sa classe et l’inquiétude de sa mère, médecin. Sans compter qu’ils devront accueillir Amin, l’oncle d’Alpha, toxicomane et contaminé par le fameux virus.

Allons droit au but : le virus est une métaphore ratée du VIH, tristement apparu dans les années 80-90. Mais pour une raison inconnue, Ducournau a décidé de faire en sorte que ce virus transforme les gens en marbre. Non seulement cela n’apporte absolument rien à l’histoire, mais surtout rien ne l’empêchait d’aborder frontalement le sida et toutes les inquiétudes qu’il a suscitées dans la population. Surtout que le film insiste beaucoup sur le sang et sur toute la paranoïa qu’il engendre. Cette idée de transformation en marbre n’a aucun sens et ajoute une distance artificielle au récit, puisqu’elle « embellit » les malades, là où Ducournau s’était faite connaître par son goût pour le body horror et avait l’occasion de filmer de façon frontale les dégâts physiques qu’une maladie peut causer.

De plus, le film souffre d’un montage alternant entre passé et présent, caractérisé par un code couleur (présent en bleu, passé en jaune). Mais l’histoire devient rapidement confuse, surtout vers la fin où les deux temporalités se mélangent, au point de décourager le spectateur. Alpha est terriblement ennuyeux : aucune tension quant à la contamination d’Alpha, aucune inquiétude réelle. Le film zigzague maladroitement entre plusieurs arcs — celui d’Amin, de la jeune fille et de la mère. Ducournau est persuadée de faire preuve de subtilité et d’intellectualisme, sans se rendre compte que tout cela est vain, sans intérêt… et très laid. Plus haut, je parlais des codes couleurs pour différencier les temporalités, mais malgré tout cela, le film est horriblement moche : la photographie est assez ratée, à deux ou trois plans près.

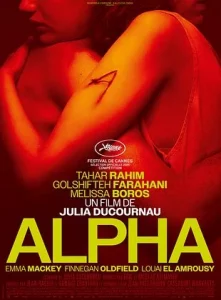

Ce qui sauve le film de la catastrophe totale, c’est son casting, très impliqué et talentueux. Golshifteh Farahani restera à jamais une formidable actrice, Tahar Rahim (qui a perdu 20 kg pour ce rôle) s’investit énormément — peut-être même trop — et Mélissa Boros est une belle révélation. Ce trio aurait même pu nous émouvoir si leurs personnages avaient été mieux écrits et leur parcours mieux définis.

Alpha est donc une preuve supplémentaire que Julia Ducournau n’était qu’une hype éphémère. Spectateurs et presse se sont emballés trop vite, et la Palme d’Or de Titane l’a propulsée dans un égotrip stylistique faussement rebelle. Il ne suffit pas de mettre du gore et deux ou trois scènes chocs pour se dire subversif : encore faut-il que la mise en scène ait du sens, et surtout que le film raconte quelque chose. Or, à force de se disperser dans tous les sens sans savoir où aller, Alpha ne raconte rien.

Et si vraiment vous tenez à soutenir le cinéma de genre réalisé par des femmes, voici une liste non exhaustive : Natalie Erika James (Relic, 2020), Jennifer Kent (Mister Babadook, 2014), Coralie Fargeat (The Substance, 2024), Marjane Satrapi (The Voices, 2014), Mary Harron (American Psycho, 2000), Antonia Bird (Vorace, 1999), Mary Lambert (Simetierre, 1986)… et je terminerai par la meilleure réalisatrice de notre époque : Kathryn Bigelow, dont je vous recommande la moitié de la filmographie.